03-4570-0810

受付10:00-17:00(土日祝日除く)

【不動産の法人化】不動産経営で所得税を節税する方法はこれだ!

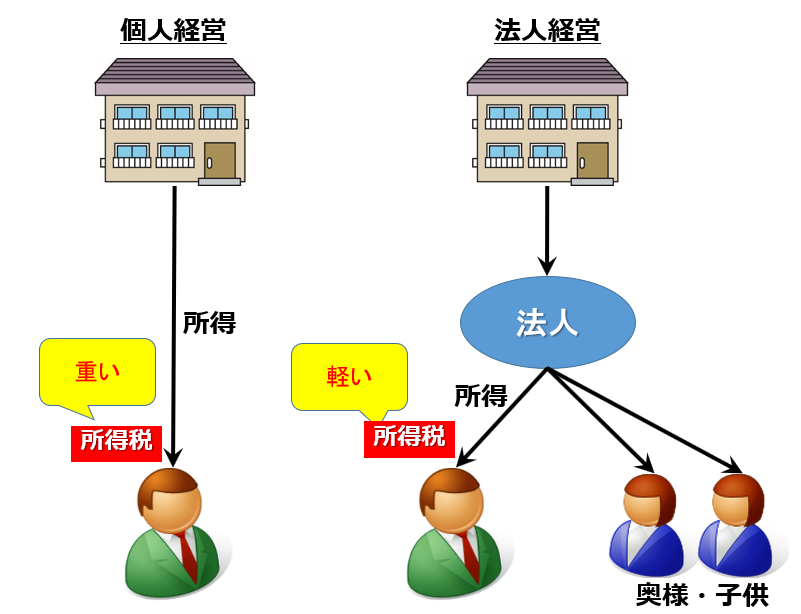

所得税及び住民税の最高税率は約55%と大きく、個人で大規模に不動産経営を行っている人には大きな負担となっています。

しかしその一方、法人税は引き下げられており、不動産所得の大きい方は所有不動産を法人化させることで、大幅な節税が可能となるかもしれません。

不動産所得を法人に移せば節税できる

所得税は重い

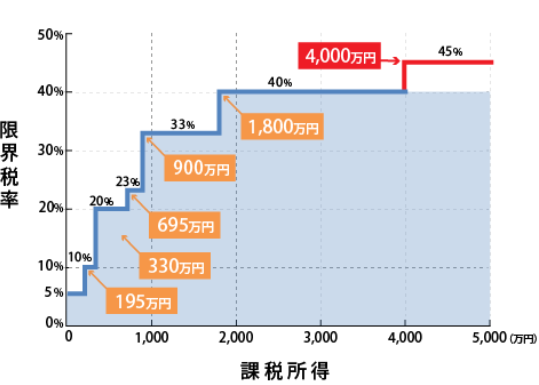

平成27年の税制改正において、課税所得4,000万円超の人の最高税率が45%に引き上げられました。それ以外の人も同様に、累進課税が適用される所得税の負担は極めて重いものとなっています。

これに加えて、住民税10%が課されます。さらに、事業的規模(5棟10室以上)の不動産を所有する場合には、事業税5%(290万円を超えた場合)も課されます(復興特別税は、簡略化のために無視しましょう。)。

そうしますと、たとえば、課税所得1千万円の方の税金合計は約330万円(33%)、2千万円の人の税金合計は約820万円(41%)です。

【個人経営で負担すべき税金】

【所得税の税率表】

【所得税の限界税率】

所得税の計算には、以下の限界税率が適用され、そこから所得控除を差し引きます。

法人税は軽い

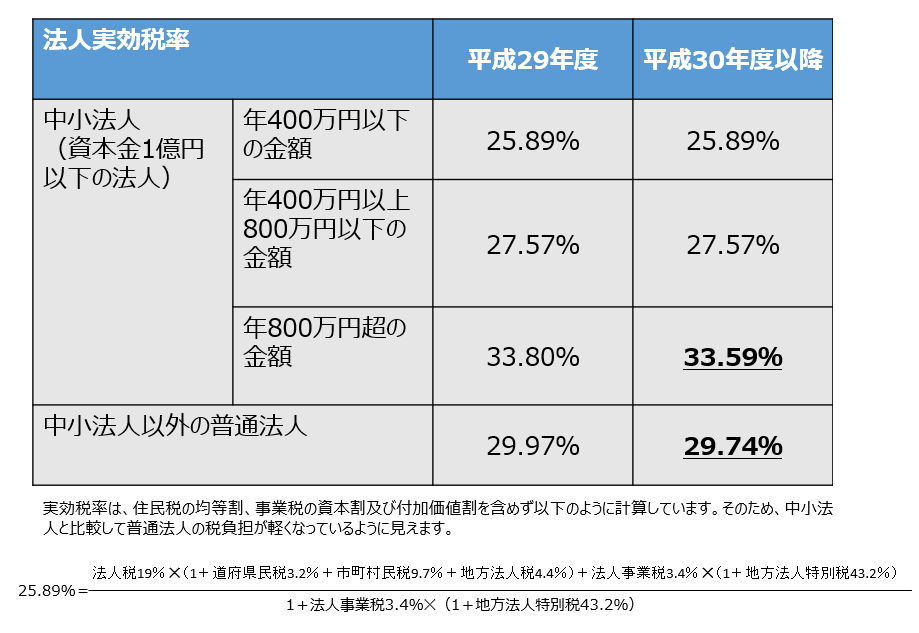

一方、近年の数回にわたる税制改正において、法人税の実効税率が引下げられ続けています。その結果、中小法人以外の普通法人の実効税率は、平成30年には29.74%まで引き下げることとなりました。

【法人税の実効税率】

不動産を個人経営する場合、課税所得1千万円の方の税負担は概ね3割、2千万円の方の税負担は概ね4割です。これに対して、法人の税負担は概ね3割となります。それゆえ、税負担だけを単純に比較するだけであれば、法人経営のほうが有利であると言えそうです。

【個人の所得税と法人の法人税】

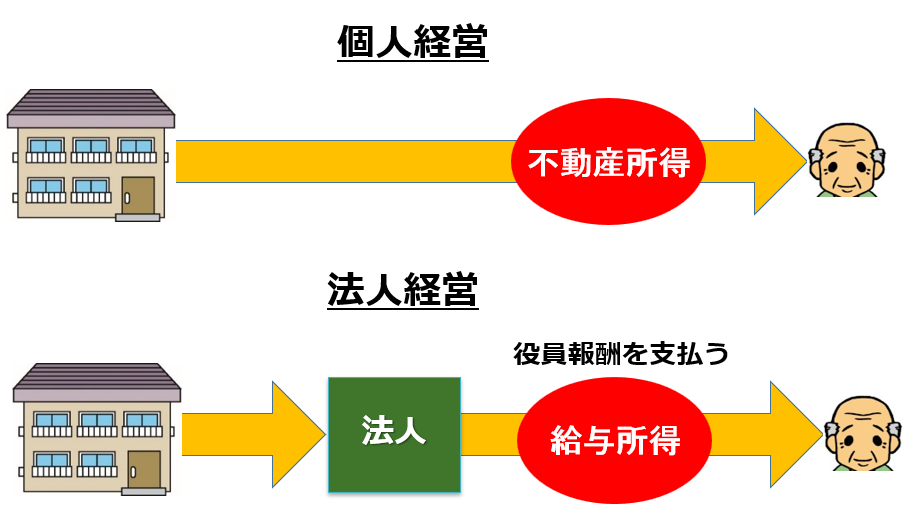

法人で不動産所得を給与所得・退職所得へ変換する

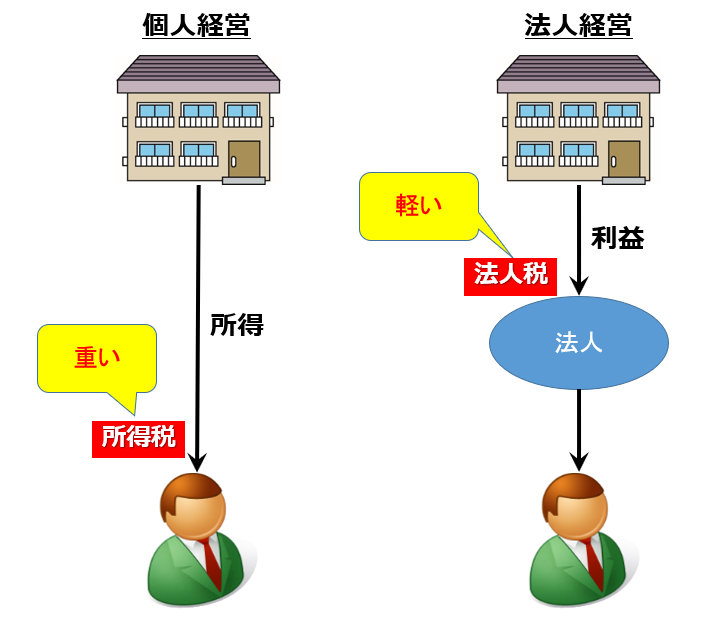

個人経営から法人経営に切り替えると、税負担が軽くなると述べましたが、実際の話はそれほど単純ではありません。法人経営に切り替えたとしても、家賃収入が個人の手元に入ってこなくなり、生活することができなくなるからです。

生活費を賄うためには、法人から個人へ給与を支払う、配当金を支払うなど、所得を移転させなければなりません。そうしますと、法人経営であっても、結局のところ、所得税を支払うことになるのです。

しかし、個人経営と異なり、法人経営で給与を支払うとすれば、給与所得控除、所得分散効果など数々の税務上の特典を使うことができ、個人経営と比べて、所得税の負担が軽減されます。法人を経由させて家賃を受け取るだけで、節税効果が発生するのです。

つまり、法人化は所得税の節税手段となります。

【法人経営による所得税の節税】

以上のように、個人経営から法人経営へ切り換えることによって、所得税負担を軽減することができます。

そこで、すでに個人が所有す不動産を、どのように法人へ移転することができるかを考えます。個人の所得を法人へ移すこと、不動産の「法人化」です。

不動産所得をいったん法人の所得に転換し、それ法人から個人へ支給するのです。つまり、役員給与や退職金の支払いです。結果として、不動産所得は、給与所得や退職所得に変換されることになり、所得税・住民税を節税することが可能となります。

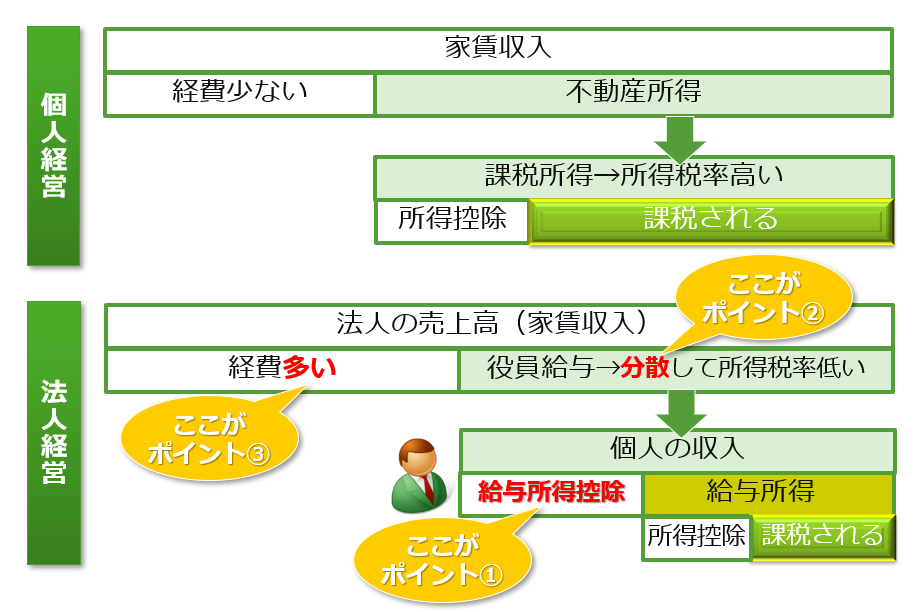

【法人から個人へ】給与所得による節税効果

不動産の賃貸経営を個人で行いますと、家賃収入を個人が受け取り、そこから経費を差し引いた「不動産所得」に対して所得税等が課されます。

これに対して、賃貸経営を法人で行いますと、家賃収入を個人ではなく法人が受取り、そこから経費を差し引いた課税所得に対して法人税等が課されます。

法人経営で注意すべきなのは、毎月の家賃収入が、法人の預金口座に振り込まれるため、個人で自由に使うことができないということです。このため、不動産オーナー個人は、自分の生活費をもらうために、法人からお金を引き出さなければなりません。つまり、法人から個人へ給与(役員報酬)を支払う必要があります。この結果、給与所得に対して個人の所得税等が課されることとなるのです。

【法人経営における給与所得の発生】

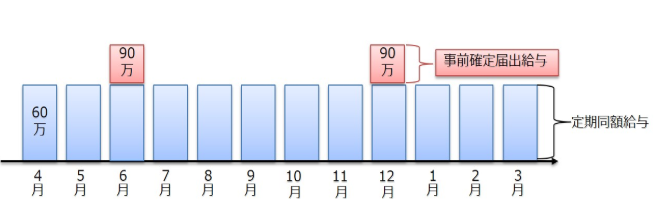

個人財産を所有させるための法人であれば、その代表者または役員に、不動産オーナーご自身が就任することでしょう。その場合、法人から個人へ支払う給与は、「役員報酬」となります。この支払いにや制約があります。すなわち、定期同額給与と事前確定届出給与である場合にかぎり、法人の経費に算入することができます。

定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとである給与で、その事業年度を通じて支給額が同額であるものをいいます。この給与を変更することができるのは、原則として毎年一度だけです。その際、定時株主総会の決議を取ったうえで、事業年度開始日から3ヶ月以内に改定することが必要です(例外事由として、業績悪化の改定、臨時の改定等があります。)。

例えば、3月決算法人の役員給与を変更する場合、決算日から3ヶ月以内の改定が求められることから、6月分の給与から増額または減額させることが必要です。これに違反して増減させた場合、増減額の部分が損金不算入となります。なお、新設法人の場合は、設立日から2ヶ月以内に役員給与を新たに決定しなければなりません。

これに対して、事前確定届出給与とは、所定の時期に確定額を支払う給与で、一定期限までに税務署へ届出(事前確定届出給与に関する届出書)を行っているものをいいます。従業員のボーナスのようなものです。株主総会決議から1ヶ月以内、または、事業年度開始日から4ヶ月以内のいずれか早い日までに届出を行うことが必要です。そして、原則として、届出を行った金額を勝手に変更してはいけません(例外として、業績悪化の改定、臨時の改定等があります。)。届出をした給与額と異なる金額で給与を支給した場合、原則として、その支給額の全額が損金不算入となります。

ただし、事前確定届出を行ったにもかかわらず、支給を取り止めた場合(役員が給与の受取りを辞退した場合)、給与額がゼロとなりますから、これが損金不算入となっても何ら問題はありません。

【役員給与】

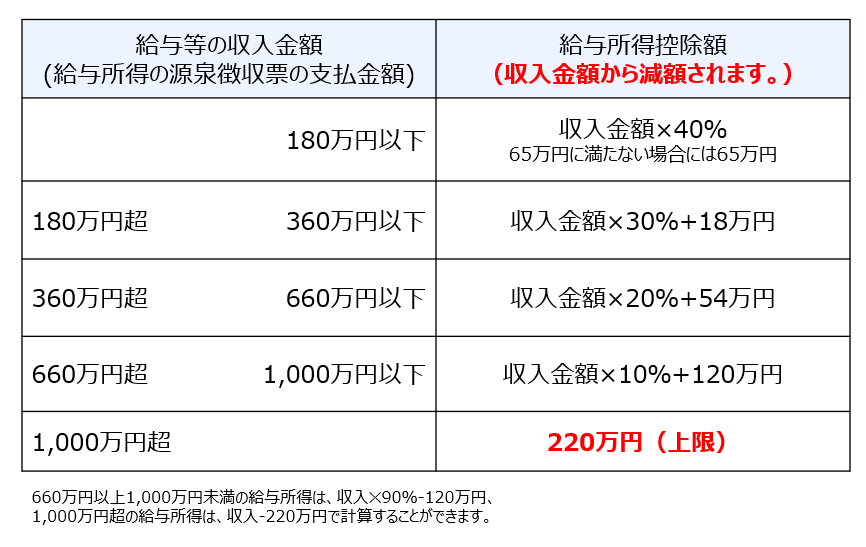

個人経営では「不動産所得」に対して所得税等が課され、法人経営では「給与所得」に対して所得税等が課されます。どちらも総合課税だから同じだと思うかもせんが、所得税額には大きな違いが生じます。

給与所得の場合、概算経費とも言うべき「給与所得控除」を差し引いて課税所得の計算を行うのです。つまり、給与所得控除が実質的な非課税枠として機能し、その分だけ所得が減って、所得税等が小さく計算されることになります。

【給与所得控除の計算】

個人経営の場合、家賃収入から差し引くことができる経費は、賃貸経営に係る経費だけでした。しかし、法人経営の場合、同様の経費を差し引き、さらに個人に支払う段階で、給与所得控除という概算経費(非課税枠)も差し引くことになり、所得が小さくなるのです(ポイント①)。

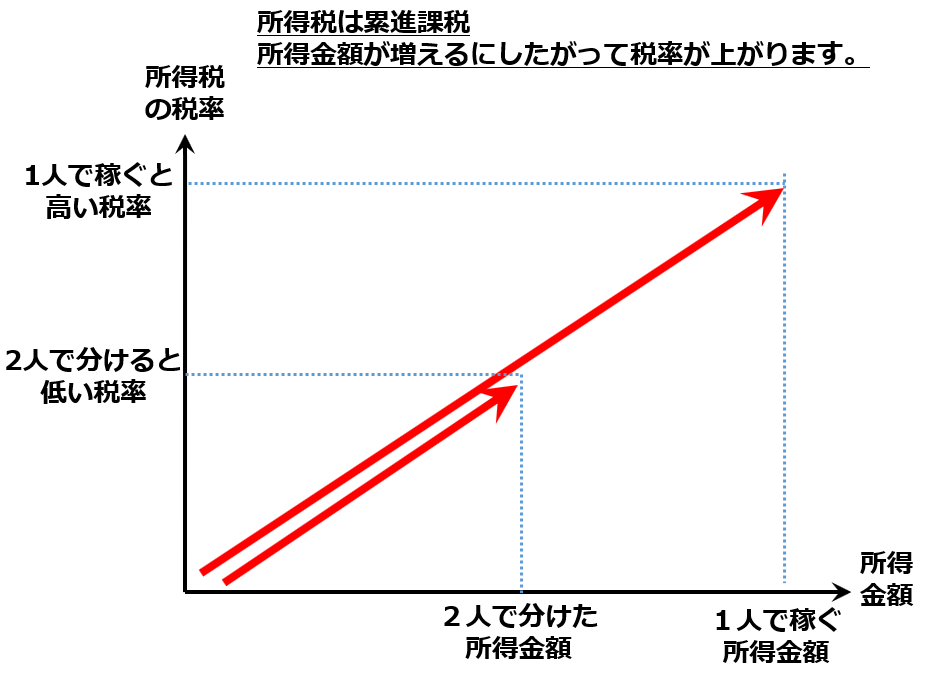

【法人から個人へ】所得分散による節税効果

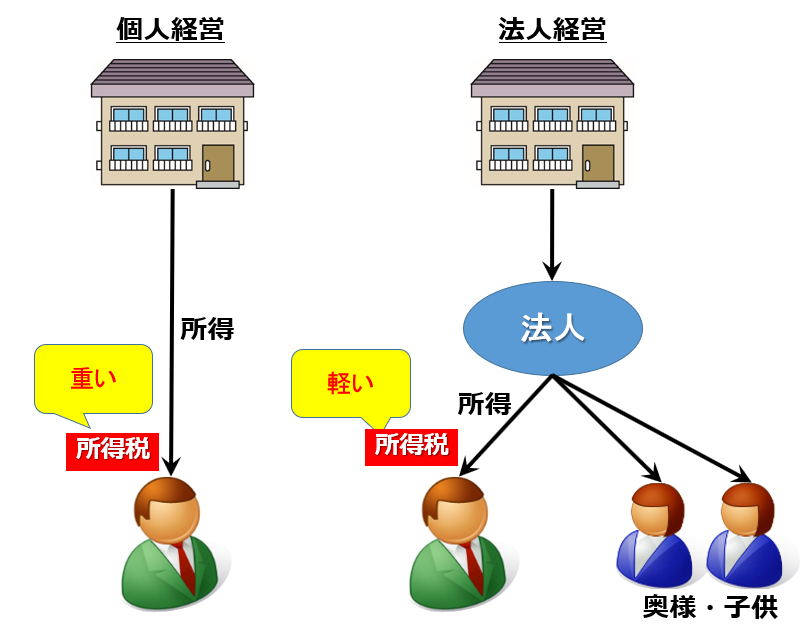

個人経営の場合、賃貸不動産から入ってくる家賃は、その全額が不動産オーナー個人1人の所得になります。これに対して、法人経営の場合、不動産オーナー個人だけでなく、奥様や子供の所得とすることができます。

すなわち、奥様や子供を法人の役員に入れるとすれば、彼らに給与(役員報酬)を支払うことができ、所得を複数の人たちへ分散させることができます。その結果、個々の人たちに適用される税率が低くなり(超過累進税率だからです。)、全体として合計した所得税額は小さくなります(ポイント②)。これが所得分散効果です。

もちろん、個人経営の場合でも、青色事業専従者を雇って給与を支払えば、奥様などに所得を分散させることができます。しかし、青色事業専従者は、5棟10室以上の規模で賃貸経営を行っており、かつ、生計同一の人に限るという要件があるため、使いづらい制度です。これに対して、法人経営では、原則として、誰でも役員に入れて報酬を支払うことができますから、簡単に所得分散を図ることができます。

【所得分散による所得税率の低下】

【所得分散による個人の所得税負担の軽減】

もちろん、給与所得控除は、役員全員に対して適用することができます。すなわち、奥様や子供に給与を支払う際にも給与所得控除を適用することができるため、非課税枠となる金額は、適用する人数分だけ拡大することになります。

さらに、法人経営を行えば、算入できる経費の範囲が広がります。この点、個人経営であれば、経費に算入されるものは不動産の賃貸経営に係るものに厳しく限定されます。

しかし、法人経営であれば、法人に帰属する経費は不動産の賃貸経営に係るものに限定されるわけではありません。賃貸経営に係るもの以外の経費であっても、法人に帰属する経費であれば、法人税法で認められるかぎり、すべて経費算入することができます。

経費の範囲が広くなれば、所得を大きく圧縮することができ、節税効果が生じます(ポイント③)。

【図 法人経営による節税効果のポイント】

法人経営によって個人の所得税・住民税が安くなります。

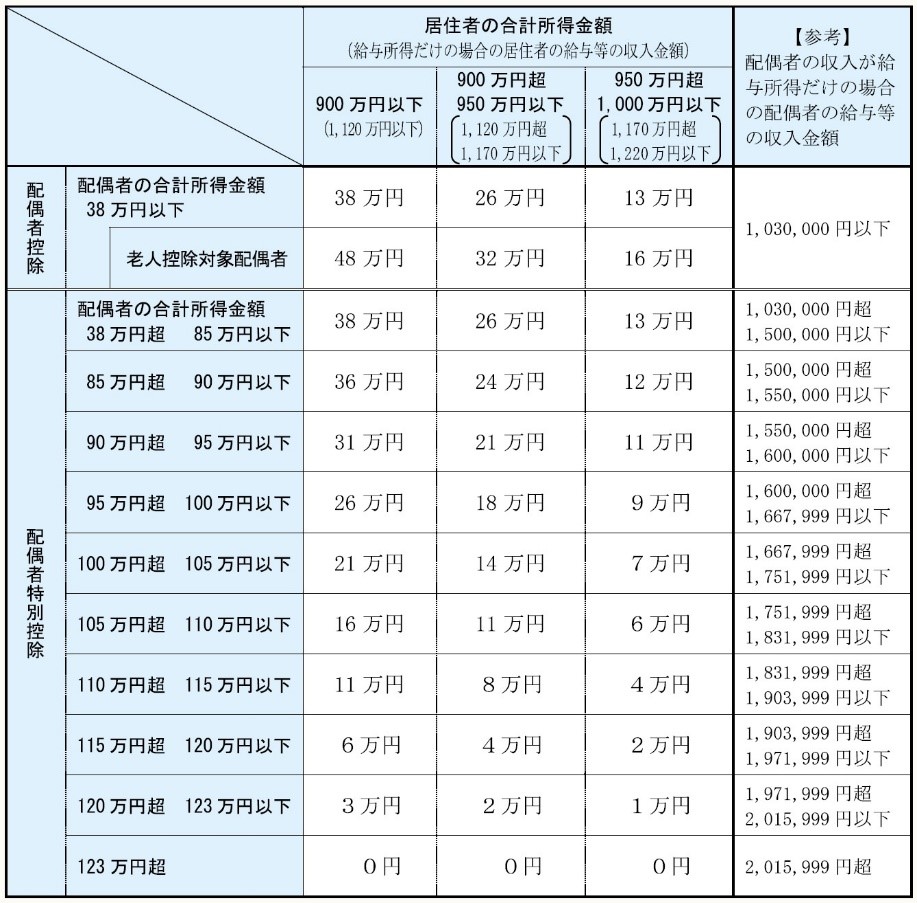

ちなみに、個人経営の場合には、ご主人が稼いで、奥様や子供などを養うことになりますから、所得控除として配偶者控除・配偶者特別控除(38万円まで)や扶養控除(一般38万円~特定63万円)を使うことができました。

ただし、配偶者控除は、給与所得が1,000万円を超えるとゼロになるため、高額所得者の方が使うことができる所得控除ではありません。

【配偶者控除と配偶者特別控除】

仮に、配偶者控除▲38万円と扶養控除▲38万円の合計▲76万円の適用があったとしますと、所得税率30%の方であれば、その所得税は▲76万円×30%=▲23万円の税負担が軽減されます。

しかし、法人経営の場合、ご主人だけでなく家族まで給与が支払われるため、これらの所得控除を使えなくなることが、問題となります。

この点、家族に支払う給与額(給与収入)が、年間103万円以下であれば、不動産オーナー個人の所得税申告において、配偶者控除や扶養控除を適用することができます。また、給与額が年間130万円以下であれば、家族がご主人の第3号被保険者となることができます。このため、実務の現場では、奥様の役員報酬を月額8万円(×12ヶ月=年間96万円)と設定するケースが多いようです。

【法人から個人へ】退職所得への転換

法人経営によって、「不動産所得」を「給与所得」に転換することが節税手段となることを述べました。この点、法人から個人へ所得を支払う手段は給与だけではありません。配当金もありますし、退職金もあります。

配当金を受け取った個人は、配当所得を受け取ることになりますが、この税負担は給与所得よりも重くなる可能性があるため、ここでの検討対象からは除外しましょう。

そうすると、検討対象は、退職金の支払いです。すなわち、「不動産所得」を「退職所得」への転換することです。

所得税法において、一時金として受け取る退職所得に係る所得税は、毎月受け取り続ける給与と比べて軽くなっています。これは、長年の勤務に対する慰労と、退職後の新たな生活に対する保障の観点から、政策的に配慮されているためです。

例えば、現金2,000万円を法人から役員へ支払う手段を選択するとしても、たとえば、給与として受け取れば800万円の税負担です。これに対して、退職金(勤続20年)として受け取れば140万円の税負担で済みます。つまり、退職金は給与よりも所得税負担が軽いのです。

この点、個人経営の場合、小規模企業共済に入らなければ、自分が自分に退職金を支払うことはできません。青色事業専従者として働いている奥様や子供も同様です。

一方、法人経営の場合、自分で経営する法人から自分に退職金を支払うことが可能となります。受け取る立場のオーナー個人は、退職所得を得ることになります。

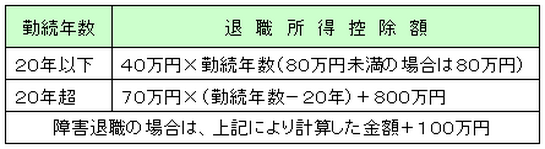

退職所得は、次のように計算します。この計算によって、①退職所得控除と②2分の1課税というメリットを享受することができるのです。

【退職所得の計算】

| (退職金に係る収入金額 - 退職所得控除額 )× 1/2 = 退職所得 |

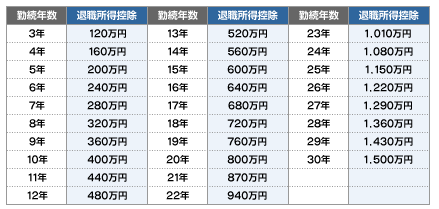

【退職所得控除額の計算と早見表】

退職所得には、退職所得控除額という非課税枠があります。たとえば、勤続年数が10年2ヶ月の人の場合、端数を切り上げて勤続年数は11年になりますので、退職所得控除額は440万円となります。

早見表を見ますと、勤続年数が長ければ長いほど、退職所得控除額が増えているのがわかります。つまり、長く勤続するほど、所得税等の負担が軽くなるということです。

また、退職所得には、2分の1課税という優遇された計算が行われます。つまり、課税所得が2分の1に減少するのです。これによって、税負担が半減します。

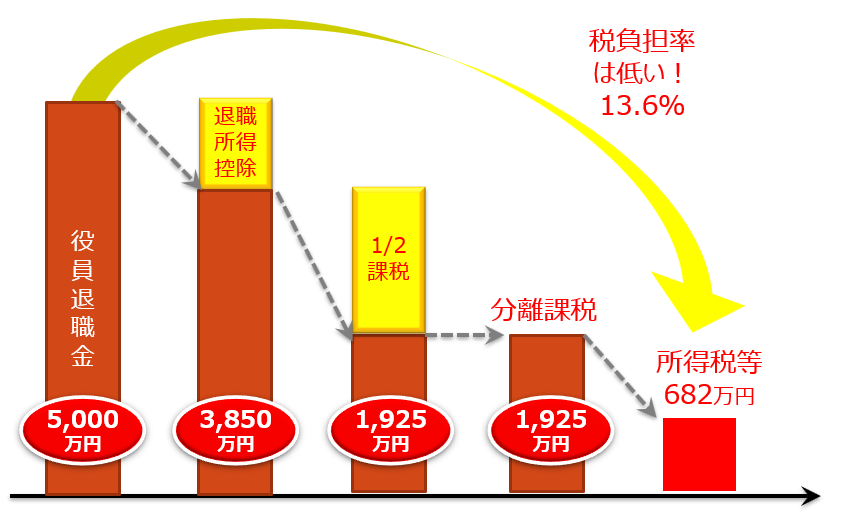

例えば、勤続年数25年間で、退職金5,000万円を支払う場合、退職所得控除額1,150万円が差し引かれた上で、2分の1を乗じて課税所得を計算します。よって、課税所得は1,925万円まで減少し、結果として所得税は490万円となります。住民税を合わせても680万円であり、結果として、税負担率はわずか13%です。

さらに、退職所得は、分離課税によって税率を抑える計算が行われます。すなわち、事業所得など他の所得があったとしても合算される(総合課税となる)ことはなく、退職所得だけ分離して所得税等を計算することになるため、所得増加に伴う税率の上昇を抑えることができます。富裕層を呼ばれる不動産オーナーであれば、総合課税の所得に対する税率(超過累進税率)が高くなっているはずですが、退職所得が分離課税とされることによって、高い税率の適用を回避することができます。

【退職金に対する所得税の課税イメージ】

5千万円の退職金に対する税金は以下のようになります。

| (所得税) 課税所得1,925万円×所得税率40%-控除額279.6万円=所得税490万円(住民税) 課税所得1,925万円×住民税率10%=住民税192万円(合計) 所得税490万円+住民税192万円=682万円(税負担率) 682万円/5,000万円=13.6% |

以上のように、退職所得には、(1)退職所得控除があること、(2)2分の1課税であること、(3)分離課税で計算されること、この3つメリットがあり、税負担が軽くなります。このため、「不動産所得」を「退職所得」に転換することができる、不動産の法人化は、節税効果があると言えるのです。

法人における退職金の損金算入限度額

念のため、支払う法人側における退職金の損金算入限度額を確認しておきましょう。不動産オーナー個人の所得税等を軽減させることができたとしても、法人税の負担が重くなっては意味がありません。

この点、法人税法によれば、役員の業務に従事した期間、その退職の事情、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額まで損金算入できると規定しています。

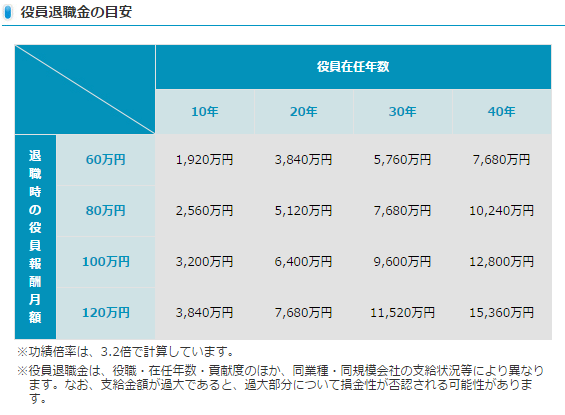

しかし、「退職給与として相当であると認められる金額」の計算方式が明らかではありません。この点、過去の裁判例に基づく実務慣行では「功績倍率」による計算方式が採用されています。

ここに功績倍率による計算方式は、「最終報酬月額×在任年数×役位別功績倍率」という計算式によるものです。代表取締役社長であれば、一般的に3倍程度が妥当だと考えられます。筆者の実務では、3.2倍を使うように指導するケースが多いようです。

たとえば,代表取締役社長の最終報酬月額を60万円とし,在任年数10年,功績倍率を3.2倍とすれば,「60万円×10年×3.2=1,920万円」ということになります。

【功績倍率による計算方式】

不動産の法人化の注意点

ただし、不動産の法人化を実行するとしても、移転コストの負担や譲渡所得税の発生を無視することができないため、すべての賃貸物件を移転させればよいというわけではありません。コスト負担が大きすぎて、法人化すべきではないケースもあります。

法人化するならば、収益性の高い賃貸物件が最適なものとなります。木造の中古物件など、建築後に相当年数が経っていて減価償却費が小さい物件が適しています。可能なかぎり、多くの所得を法人へ付け替えたいからです。このような物件であれは、建物の簿価が低いため、移転コストの負担も軽くなるはずです。